第十一番 安養山 西楽寺内観音寺

- 宗派

- 真言宗

- ご本尊

- 十一面観世音菩薩(木造・立像・84cm・仏師大橋劔之介作・明治37年8月再製)(西楽寺本尊は阿弥陀三尊像)

- 創建

- 神亀元年(724)

- 開基

- 行基

- 所在地

- 静岡県袋井市春岡384

- TEL

- 0538-48-6754

- 開帳

- 特に決まっていない

■御詠歌

「宝をばぐぜいの船につみおさめ

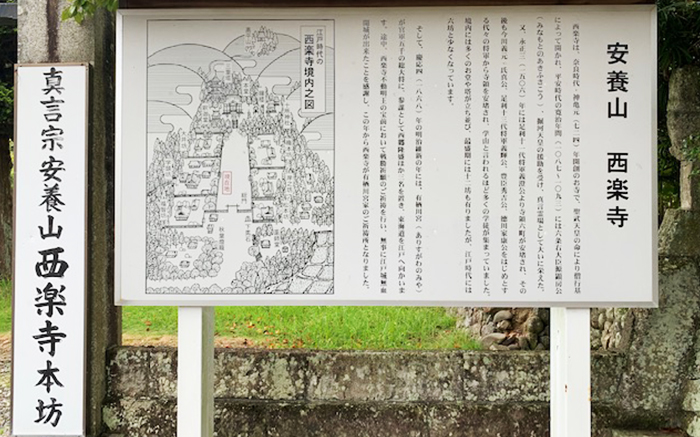

■西楽寺内観音寺 縁起

袋井市最北端にあり、聖武天皇の勅願により行基が開いたとされる市内最古のお寺。足利、今川、豊臣、徳川氏から寺領を安堵され、学山といわれるほど多くの学徒が集っていた。慶応四年(1868)年には有栖川宮が西楽寺不動明王の宝前において戦勝祈願のご祈祷を行い、無事に江戸城無血開城ができたことを感謝し、有栖川家の祈願所になった。

入母屋造り、こけら葺きの本堂は、江戸時代(1727)に再建。

遠江四十九薬師霊場第37番札所の薬師如来像は、平安時代の著名な仏師である定朝作と鑑定されている。また、本尊の阿弥陀三尊像は平安時代の定朝様式ながら、早くも鎌倉時代の玉眼を取り入れている点が注目される。

本堂のほか、本尊像、薬師如来像はいずれも県指定文化財。

平成31年に高平山遍照寺から移転。札所(御朱印)は本坊へ。

第十二番 神宮山 長源庵 山崎

- 宗派

- 曹洞宗

- ご本尊

- 如意輪観世音菩薩(木質乾漆金箔・半跏思惟像・台座共60cm)

- 創建

- 寛永元年(1624)

- 開基

- 不詳

- 所在地

- 静岡県掛川市寺島1540

- TEL

- 0537-26-0024(最福寺)

- 開帳

- 33年毎(次回2020年)

■御詠歌

「昨日たち今日きてみれば山崎の 谷に霜ふる峰の平松」

■長源庵山崎 縁起

応永年間初期、大高山麓にあった大洞院の六門、円通院の門前、寺田村山崎 の地に仏堂があり、如意輪観世音菩薩を祀っていたことが寺記にある。その後 維新の際に、現長源庵の境内に移築されたと言われている。従って現在「長源庵山崎」と称しているのは、元来観音堂のあった所が寺田村の山崎であったことから、その観音堂を移転合併した長源庵という意味だろう、ということである。

観音堂の中には、地獄極楽の絵図が2枚掲げられている。元禄時代のものとされているが、彩色はまだ鮮やかだ。

元禄14年(1701)7月銘の鰐口、天保8年(1837)8月銘の鐘などが、この寺に寄せられた信仰の篤さを物語る。

境内には、文政5年(1822)6月吉日付けの供養塔(西国三十三カ寺巡礼記念)がある。

第十三番 大尾山 顕光寺

- 宗派

- 真言宗

- ご本尊

- 千手観世音菩薩(榧寄木・立像・伝行基作)

- 創建

- 大同2年(807)

- 開基

- 掛川市本郷長福寺2代智顕上人

- 所在地

- 静岡県掛川市居尻482

- TEL

- 0537-25-2251

- 開帳

- 秘仏大祭日3月17日

■御詠歌

「はるばると登りて見れば

■顕光寺 縁起

掛川市本郷長福寺の第2代智顕上人が、大同2年(807)2月17日に、「ひょん の木(いすの木)の茂る山頂、此処に我を祀り広く功徳を施せ」との霊夢を見 て、この地に観音堂を建て千手観世音菩薩を祀ったのが始まりと伝えられている。『掛川市誌』によれば文亀2年(1502)鋳造の金鼓に、当寺院に常住する者 (おそらく修験者)があったことが記されているという。

海上安全、子授け、子育て、厄除けなどのご利益が知られ、また、江戸時代には掛川藩の祈祷所として手厚く保護され、信仰を集めてきた。

第十四番 瑞霧山 大雲院内知蓮寺

- 宗派

- 曹洞宗

- ご本尊

- 聖観世音菩薩

- 創建

- 大雲院開創は天正2年(1574)

- 開基

- 蘭室宋佐和尚

- 所在地

- 静岡県掛川市上垂木87

- TEL

- 0537-26-0553

- 開帳

- 33年毎

■御詠歌

「とうとやときていまたきのみすじがわ よろずよかけてすすぐぼんのう」

■大雲院内知蓮寺 縁起

大雲院の本寺は、静岡の安倍川の西慈悲尾にある増善寺である。今川義元の 父氏親の開基になる。増善寺第七世蘭室宋佐和尚がこの地に閑居し、大雲院を営んだという。

『掛川誌稿』によれば、この寺の末寺に知蓮寺があり、観音が祀られていたが、延享4年(1747)堂守がいなくなったため、坂下の「地蔵院」に移転されていた。

昭和50年になり、現在の大雲院境内に観音堂が新築され安置されることとなった。観音堂脇には六地蔵堂が並び、また境内右の石垣の中には、小さな「穴観世音菩薩」が祀られている。からだの穴にあたる部分の病気にご利益があると言われている。全快した信者はそのお礼参りに、穴のある自然石を供えることになっているという。

観音堂の本尊「聖観世音菩薩」と並んで、「文殊菩薩」が祀られているが、この台座とその上の座像はともに焼き物(瓦)で、この像を水洗いしたり濡れた布巾でふくと白い粉を吹き出すという不思議な現象で知られている。知恵の仏として信仰を集めている。

第十五番 五台山 文殊寺内浄円寺

- 宗派

- 曹洞宗

- ご本尊

- 十一面観世音菩薩(木造・乾漆・座像・24cm・伝恵心僧都、あるいは行基作)

- 創建

- 文殊寺創建は長徳年間(995〜99)

- 開基

- 如雲闇公

- 所在地

- 静岡県掛川市初馬2855

- TEL

- 0537-22-6922

- 開帳

- 33年毎 昭和61年開帳

■御詠歌

「浄くしてまどかに照らす朝日影 これも仏の慈悲のまんぎょう」

■文殊寺浄円寺 縁起

文殊寺=長徳年間(995〜99)の創建、開山は如雲闇公、当初五台山清源院文殊寺と号した。本尊は宝月智厳音自在王如来=は粟ケ岳の裾野にあたり、かつて初馬の六万法にあって大きな寺院であったが、天文年間(1532頃)に兵火に遭って焼失した。しかし現在でも山門や本堂(本尊薬師如来・文殊菩薩)などの規模は、往時をしのばせる風格がある。

浄円寺観音堂=元禄初年(1688)頃建立か。弘化2年(1845)十四世大提によって新築=は、立派な宝珠がのった方形造りで美しい反りを見せている。堂の正面には「圓画」の扁額が掲げられている。完全な悟りを意味する「圓覚」に通わせた言葉かと思われる。毎年秋の彼岸には、参詣者が雲の如く、また風の如くに集まるという。

観音堂に並んで三十三観音が鎮座している。